填料

“博士乘组”讲述154天太空生活

3月中旬,神舟十六号乘组航天员、中国空间站首位载荷专家桂海潮的身影出现在中国科技馆,应邀参加“科技馆里的思政课”。桂海潮身穿深蓝色航天员服装,以真挚的情感、生动的语言分享了中国航天员逐梦太空的故事,围绕航天员选拔训练、太空生活等公众好奇的话题,与现场青少年学生代表展开了热烈的交流。

桂海潮所在的神舟十六号乘组,首次包含了“航天驾驶员、航天飞行工程师、载荷专家”3种航天员类型,被网友称为“博士乘组”。在空间站任务接力赛当中,神舟十六号乘组跑完了空间站应用与发展阶段的第一棒。

返回后,景海鹏在接受媒体采访时总结:“这次任务中,乘组做到了开心生活、高效工作,所有操作、指令的发送,没有出任何差错,做到了零失误、零差错。”他给两位年轻队友的评价是:“朱杨柱、桂海潮,确确实实表现得非常棒,满分100分我给他们120分。”

那一天,运行于地球轨道上的乳白色航天器,变成全球目光的焦点。2023年7月20日13时45分,景海鹏身着蓝色标识的舱外服,从问天舱气闸舱一跃而起。置身于广袤的太空中,上方蔚蓝色的地球仿佛触手可及。这是神舟十六号乘组首次出舱活动。

“01已出舱,感觉良好。”深邃的太空中,景海鹏向全国人民挥手致意。北京航天城指控大厅内,响起一阵热烈的掌声。

15年间,四度飞天,景海鹏创造了单人执行任务最高纪录。从执行神舟七号任务开始,他在追梦过程中一次次归零重启,一次次重新接受“魔鬼训练”,一次次直面全新挑战考验。如今,他终于迎来了自己的“太空漫步”时刻。景海鹏曾说:“第一次上太空叫实现梦想;第二次叫超越梦想;第三次叫升华梦想;第四次叫创新梦想。”在追逐梦想这条路上,他从未停止过奔跑的脚步。

随后,朱杨柱身着黄色标识的舱外服也顺利出舱。作为我国首个执行出舱任务的航天飞行工程师,他终于能走出舱外感受静谧绝美的宇宙。少年时,朱杨柱常常躺在苏北平原上幻想能从蓝天之上眺望家乡。这个与空天有关的梦想,经过多年坚持不懈的努力后迎来了梦圆时刻。他没有想象中的紧张和忐忑,也没有太多激动和兴奋,反而非常平静。就像是一个高考生在进行了一次次模拟考试后,胸有成竹走向考场,写下自己的答卷。他专注于眼前的工作,有条不紊地按步骤操作着。在景海鹏和桂海潮的默契配合下,在“曙光”精准的指挥和地面各大系统的支持下,朱杨柱此次出舱活动,“胜似闲庭信步”。

“晃一晃,往下压一压,看看是不是抬升到位了?”舱外航天员走到哪儿,操作到哪儿,桂海潮的叮嘱都会及时跟上。桂海潮寸步不离守在操作台前,关注着机械臂的运动轨迹和各种参数,与舱外的队友们密切配合完成各种操作。这个被网友称为“小镇做题家”的桂海潮,拥有一部励志成长史。高考时,他以县城理科状元的成绩进入北京航空航天大学,一路攻读本硕博,31岁就担任博士生导师。桂海潮曾经梦想着,有一天能把自己热爱的科研工作搬上太空实验室。当得知我国要选拔首批载荷专家的消息时,桂海潮当即报了名。那个在星光下赶着牛回家的孩子,终于在36岁这一年实现了飞往太空的梦想。

在一次次阳照区和阴影区的交替中,景海鹏在机械臂的支持下停靠了30多个点位,朱杨柱在舱壁攀爬了100多个扶手。漫漫长路中,朱杨柱却不觉得孤单。“01你看见我了吗?我看见你的影子了,在那个太阳翼上有你的影子。”他和景海鹏一路通过耳机聊着天,给对方心理支持。舱内航天员桂海潮也随时关注着他们舱外服的相关参数,主动提醒他们服装温度,便于他们提前调节到适体温度。

经过约8小时的出舱活动,神舟十六号乘组3人密切协同,在空间站机械臂的支持下,配合完成“天和”核心舱全景相机B在轨支架安装及抬升、“梦天”实验舱全景相机A和B解锁及抬升等工作,出舱活动圆满完成。

桂海潮还记着,他就在舱门口等着队友们。当景海鹏和朱杨柱顺利达成目标回舱时,3人紧紧地拥抱在一起。

神舟十六号乘组进入空间站初期,一项重要工作就是整理物资。空间站舱内堆了满满的货包,乘组要进行重新分类、打包和存储。在放置货包时,还要用海绵、泡沫等废弃物把空隙塞满,以免货包飘移。

一天,神舟十六号乘组提前完成了工作,便在天舟五号飞船里开始整理废弃物。傍晚,景海鹏去准备晚饭,朱杨柱和桂海潮继续整理。半小时过去了,饭热好了,景海鹏催他们吃饭。朱杨柱和桂海潮说马上就来。等到饭菜都凉了,他俩还没露面。就这样,饭菜热了一遍又一遍,时间已逝去了4个小时。景海鹏直接飘到节点舱,朝着货船里大声喊道:“我命令你们必须停下来,干不完也不干了,吃饭!”见从没跟他们红过脸的指令长第一次发火了,朱杨柱和桂海潮赶紧结束了手头的工作。

看到两位年轻队友的样子,景海鹏不禁鼻子一酸。只见朱杨柱和桂海潮戴着头灯,满头大汗,眼睛布满血丝。他们的新手套已经被磨破了,手指头都露出来了。景海鹏含着泪水拍了拍两人的肩膀,“辛苦了”。接着,他又说道:“我们能够为国家空间站应用与发展做一点贡献,用两个字表达就是‘值’,3个字表达就是‘很值’,4个字表达就是‘非常值’”。桂海潮疑惑地说:“01,你该不会是饿晕了?那个‘值’不是2个字,‘很值’也不是3个字,‘非常值’也不是4个字。”3个人哈哈大笑。空间站的每一天几乎都是这样,辛苦而快乐。

2023年10月24日上午7时,闹钟如平常一样准时响起。景海鹏起床后,迅速收拾睡眠区。突然,舱内响起了“祝你生日快乐”的音乐声。“01,祝你生日快乐!”朱杨柱和桂海潮站在餐桌前,笑着对他说。餐桌上放着地面支持人员早就准备好的生日大礼包。景海鹏这才想起来,今天是他的生日。

这个场景,似乎格外熟悉。景海鹏的思绪已经飘回了7年前,那时候,他正在和航天员陈冬在太空执行神舟十一号任务。晚上7时,景海鹏按地面保障团队通知要求在显示器前等着收看新闻联播,没想到屏幕中出现的是每天陪伴他们的地面工作人员代表和航天员大队的战友们。他们面前摆放着一个生日蛋糕,上面写着:“祝海鹏生日快乐!”

身边的陈冬也拿出一个太空版“生日蛋糕”,打开后舀了一勺塞进他嘴里。蛋糕甜,景海鹏的心里更甜。小时候,景海鹏家里条件不好,过生日时母亲只能给他煮一碗鸡蛋面。景海鹏没想到,自己竟然能在太空过这么隆重的生日。那晚,他激动地连敬了12个军礼。

7年后,景海鹏又能在太空和战友们一起过生日,这是多么难得啊。想到此,景海鹏忍不住热泪盈眶。

凑巧的是,这一天也是朱杨柱的农历生日。3人分享着生日大礼包,也分享着心得体会。景海鹏说:“感谢两位兄弟,但是说实话,生日过不过无所谓,我们肯定要把任务完成好。”桂海潮提议说:“过生日时,我们该想想自己是从哪里来,要往哪里去?”朱杨柱说:“俗话说,儿的生日母的难日,我们要不忘初心,坚决完成好祖国母亲交给我们的任务。”一个生日聚会在他们的感慨声中变成了任务动员会。

桂海潮回忆说,在这个年龄相差20岁的跨代组合中,指令长景海鹏对他们常说的一句话就是:“放心,有我在。”景海鹏曾提出“1+1+1=1”的团队理念,要求乘组一心,攥指成拳,团队作战。正是在3个人的互相陪伴、并肩前行下,他们进行了1次出舱活动和中国空间站第4次太空授课活动,圆满完成了空间站多次货物出舱任务。“作为中国空间站首位载荷专家,能在太空中做科研实验,我感到特别幸运、开心和自豪。”桂海潮说。

在众多青少年热切的目光簇拥下,“科技馆里的思政课”渐入高潮。桂海潮跟大家伙儿一起来分享了一个小秘密——其实在2023年9月21日“天宫课堂”第4次授课时,深受观众喜爱的“乒乓球”实验差点夭折。

按照中国科技馆的最初设计的具体方案,航天员需要在乒乓球表面粘贴疏水膜,利用水的表面张力将水球像乒乓球一样弹开。然而,航天员们在空间站备课时却发现,水球并没能像设想中那样弹开。差一点,这个实验就要取消了。不过,他们意外发现,所配备的运动清洁干巾表面具有疏水性。授课团队根据这一现象,立即调整了教具,将干巾缠在乒乓球拍上。

于是,才有了大家看到的“太空乒乓球实验”。朱杨柱先从水袋中挤出一个水球,当水球接触到桂海潮手中的乒乓球拍后,立即“黏”在了球拍表面。随后,朱杨柱用一个表面包裹着运动清洁干巾的“特制”球拍击打水球,水球竟然缓缓被弹开了。两名“太空教师”你来我往打起了“乒乓球”,令地面课堂师生惊叹不已。

“除了表面张力使水球不容易破裂外,毛巾的表面还布满了疏水的微绒毛,这些微绒毛和它们形成的微结构具有很好的疏水性能。”朱杨柱边打球边解释。

在“球形火焰”实验中,桂海潮用火柴点燃一支黄色的蜡烛,与地面课堂蜡烛的锥形火焰不同,空间站里点燃的蜡烛火焰近似球形,颜色呈蓝色,且不论方向如何改变,火焰状态都不可能会发生变化。在这场精心展示的实验背后,授课团队可下了不少功夫。为了向全国的中小学生呈现最好的授课效果,神舟十六号乘组发挥自身特点,参与了实验的设计。从提出创意、制作教具,再到打磨讲义、在轨备课练习,整一个完整的过程极富想象力,也极具挑战性。

这是中国空间站首次在舱内开放空间中演示燃烧实验。针对实验安全性,航天员系统联合空间站系统在地面开展了相关试验和全方面分析,并采取了各种措施,确保实验安全和风险可控。

授课中展示的这次实验已经是第9次点火实验,也是演示效果最好的一次实验。由于人员和部分设备的安全要求,授课过程中,梦天舱的通风不能停,但是舱内的风速过高,会直接影响蜡烛火焰的球形。为降低风速,减小风扰动,航天员们反复尝试,经过多次点火实验,摸索出了对实验区域附近的出风口进行封堵、导流的解决方案。他们就地取材,制作了便捷的封堵导流装置,最终将燃烧实验区的局部风速降低到4厘米/秒以下,得到了最佳的微重力球形火焰演示效果。

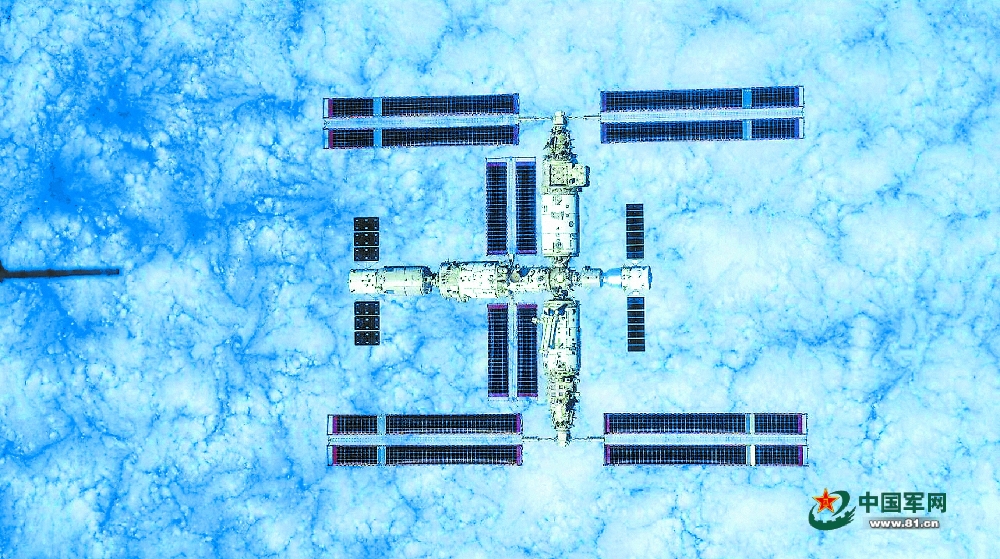

2023年10月30日,神舟十六号乘组即将结束5个月的太空生活,踏上回家之旅。20时37分,神舟十六号飞船与空间站组合体成功分离。分离后,神舟十六号乘组要在飞船对空间站绕飞过程中,拍摄以地球为背景的空间站组合体全景图像。

景海鹏和朱杨柱观察着仪表数据,桂海潮手持高清相机,通过舷窗进行观察。“当空间站从舷窗的边缘飘过来的时候,当时的地球背景刚好是一片大海,上面有一些白云。我们的空间站在这个上面最亮、最美,特别壮观。当时我简直想不出有什么词能形容我的感受。”桂海潮回忆说。景海鹏问:“怎么样,03?”桂海潮回答:“很美,我们的空间站很帅。”

那一瞬间,桂海潮激动得想要喊出来。但是为了能够更好的保证拍摄效果,他尽量调整呼吸,平复心情,稳稳用手托住相机,全神贯注地盯着。当空间站飞入视野时,他赶紧摁下快门,摄录了一段足以载入史册的珍贵视频。

空间站的真实面貌第一次公布在大众面前,每一个细节都清晰可见,它在蔚蓝色地球的映衬下,美得令人惊叹。这是我国首次在轨获取以地球为背景的空间站组合体全景图像,也是中国空间站的第一组全构型工作照。网友直呼震撼,称之为“属于中国人的光荣和浪漫。”

回家前,神舟十六号航天员还在空间站吃到了自己种的绿色蔬菜。他们精心培育的“太空菜园”,不仅是航天员在轨生活的调剂,更是研究太空微重力环境下植物生长发育、生理生化的重要实验。

在轨期间,神舟十六号乘组共开展了70项空间实(试)验和8项人因工程技术探讨研究,获取了大量的实验数据。他们还带回了一些实验样品,静待科研人员“开箱”。

2023年10月31日清晨,巴丹吉林沙漠迎来了一场壮美的日出,仿佛在热切地迎接神舟十六号航天员凯旋。8时11分,神舟十六号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。9时10分,3名航天员全部安全顺利出舱,健康情况良好,空间站应用与发展阶段首次载人飞行任务取得圆满成功。

今天,距离神舟十六号飞天已逝去了数月。再度回忆起火箭升空的那一瞬间,桂海潮情不自禁地说:“我感到身上的每一个细胞都在超重,我感到自己的后背有一股厚重的力量,稳稳地托着自己的身体挣脱引力、拔地而起。我深刻感受到,那一刻,是祖国托举我飞天!”

中国航天人每一次对太空的叩问,都是下一次探索的开始。此时此刻,在距离地球约400公里的太空,“最年轻乘组”正在续写中国空间站的精彩。未来,将会有更多的中国航天员继续征战太空,不断标注中国航天发展的新高度。

广西中医药研究院中药资源团队在开展全国第四次中药资源普查和广西第一次林草种质资源普查中,发现石山油桐、美脉假糙苏、线叶度量草、广西割舌树、洞生香草、广西肺筋草6种高等植物新物种。

2023年我国公民具备科学素质的比例达到14.14%,这一最新调查数据意味着什么?对我们国家的经济和社会持续健康发展有何重要意义?与世界主要发达国家20%~30%的公民科学素质水平相比,我国公民科学素质仍有不小差距,未来提升公民科学素质,还有哪些挑战?

从国家知识产权局获悉,《2023年中国专利调查报告》近日发布。报告数据显示,2023年,我国发明专利产业化率达39.6%,较上年提高2.9个百分点,连续五年稳步提高。

绿色是生命的象征、大自然的底色,良好生态环境是美好生活的基础、人民共同的期盼。

中国科协16日发布第十三次中国公民科学素质抽样调查结果。结果显示,2023年我国公民具备科学素质的比例达到14.14%,比2022年的12.93%提高了1.21个百分点,我国公民科学素质呈现提速增长趋势。

施工人员在做桥梁前移施工准备。呼兰河上,桥墩破冰器分外醒目;庆安制梁场的智能化保温棚内,一榀榀桥梁在蒸汽中凝固成型;哈伊高铁全线建成通车后,将不断满足广大群众的出行需求,为加快建设我国向北开放新高地贡献力量。

近日,中国科学院理化技术研究所研究员王树涛、副研究员时连鑫团队研发出新一代针对黏性渗出液,如糖尿病足渗出液的单向导液伤口敷料。该研究为高黏性渗出液引起的伤口愈合困难问题提供了可行的解决方案,在医用敷料、渗液管理等领域具有广阔应用前景。

作为一种新兴的林业信息化科学技术创新手段,智慧林业需要加强顶层设计,统筹指导与管理。回顾智慧林业的发展历史,我们显而易见,智能化革新慢慢的变成了现代林业发展的重要标志。

习指出“科学技术创新能够催生新产业、新模式、新动能,是发展新质生产力的核心要素”,同时强调“强化企业科学技术创新主体地位”。从内涵及本质要求来看,新质生产力由“技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转变发展方式与经济转型而催生”。

在15日举行的2024春季核能可持续发展国际论坛上,中国核能行业协会副理事长兼秘书长张廷克介绍,截至目前,我国商运核电机组共55台,总装机容量5703万千瓦,仅次于美国、法国,位居全球第三;在建及已核准核电机组38台,总装机容量4480万千瓦。

最近几年,每隔一段时间,在北京大学生物医学前沿创新中心从事博士后研究的张冲就会发一个朋友圈。出于对新发现的严谨,团队决定与突变印记领域资深学者、杜克-新加坡国立大学医学院教授Steven G. Rozen联系,逐步扩大合作。

这是我国自主设计建造的首艘大洋钻探船“梦想”号。我国深海探测将以“梦想”号为重要平台,构建深海地质地球物理探测和钻探技术装备体系,为人类认识、保护、开发海洋作出新的更大贡献。

创造一个超大深冷“冰箱”,提供20K(开尔文,20K即零下253摄氏度)以下甚至2K(零下271摄氏度)的超低温度的环境,并保证百瓦级到万瓦级连续稳定工作——大型低温制冷装备凭借这一能力,被称作“超级低温工厂”。

本工作中,研究团队在前期光热电探测器相关工作的基础上,在具有长波红外吸收能力的柔性聚酰亚胺衬底上构建了碲基热电异质结薄膜,制备出可集成、柔性、可穿戴长波红外光热电探测器。

4月13日至14日,第十三届“吴文俊人工智能科技奖”颁奖典礼暨2023中国AI产业年会在苏州举行,展示了我们国家的人工智能的发展前沿。

中国工程院院士、鹏城实验室主任高文凭借在图像处理、模式识别、多媒体、虚拟现实、计算机视觉、大规模AI系统等领域的贡献,荣获吴文俊人工智能最高成就奖。

不只是北京正负电子对撞机,上海光源、高能同步辐射光源等大科学装置的运转也离不开大型低温制冷装备。

随着石岛湾高温气冷堆核电站示范工程建成并投入商运,我国高温气冷堆产业链已初步形成,具备产业化推广条件。

4月13日至14日,第十三届“吴文俊人工智能科技奖”颁奖典礼暨2023中国AI产业年会在苏州举行,展示了我们国家的人工智能的发展前沿。

4月12日,由该院自主研制的130吨级可重复使用液氧煤油发动机圆满完成两次起动地面点火试验。至此,这台发动机已完成15次重复试验和30次点火起动,累计试验时长突破3900秒,重复试验次数突破我国液体火箭主发动机试验次数纪录,为后续可重复使用运载火箭首飞奠定基础。

相关资讯

-

2024-05-01

大型运输车辆频繁途经导致道路损坏!结局很暖心→

-

2024-05-01

未经环保审批增设生产的基本工艺被罚120万通报10 起环境违法典型案例

-

2024-05-01

【今日头条】取缔关闭、查封扣押! “利剑二号”10 起环境违法典型案例被通报

-

2024-05-01

【48812】煤矿、金矿、铜矿石粉尘处理布袋除尘器

-

2024-05-01

广安市二手脉冲布袋除尘器报价梁山大供应商

-

2024-05-01

沈阳市二手脉冲布袋除尘器多少钱一台优惠

-

2024-05-01

奥精医疗:3月16日融券卖出金额8118万元占当日流出金额的149% 今日快讯

-

2024-05-01

【48812】元旦将至 紧记1不空2不催3不打4不说老祖宗的规则不能丢